Legio X Fretensis e la sua coorte Italica

Nell'Opera di Maria Valtorta non si nomina esplicitamente la legione romana che era di stanza in Palestina al tempo di Gesù. Si trattava di una delle 25 legioni che garantivano l’ordine in tutto l’Impero Romano sotto il regno di Tiberio, ossia più di 150.000 uomini per un impero di 80 milioni di abitanti.

Sono dunque le fonti storiche, confrontate con i dati forniti da Maria Valtorta, a informarci su questa legione.

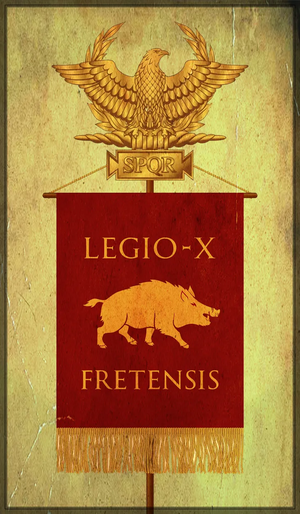

La Legio X Fretensis

Questa legione copriva l’intero territorio della provincia di Siria. Il suo quartier generale si trovava ad Antiochia di Siria, capitale della provincia romana fin dalla conquista di Pompeo nel 64 a.C. All’epoca era una delle città più potenti dell’Impero Romano e contava fino a 700.000 abitanti.

Il nome Fretensis (“dello Stretto”) deriva dagli abitanti dello stretto di Messina, che costituirono il nucleo originario del suo reclutamento. Il suo emblema era il cinghiale. Come per tutte le legioni romane, il reclutamento si estese progressivamente anche ad altre regioni, tra i vari esempi nell'Opera possiamo trovare: Vitale di Benevento, oppure il centurione anonimo di Cafarnao, che una tradizione indica come originario di Malaga in Andalusia.

In Palestina, la Legione X Fretensis aveva diverse guarnigioni:

- Alessandroscene in Siria-Fenicia, a nord. Certamente una guarnigione importante.

- Cafarnao in Galilea, che doveva essere uno dei posti dipendenti da una guarnigione più grande.

- Lo stesso doveva valere per Tolemaide, dove Publio Quintilliano si reca per ordine d'ispezione quando incontra e aiuta Gesù manifestandogli la sua ammirazione[1].

- Cesarea Marittima che doveva essere al tempo stesso un porto della flotta di Siria e una delle residenze dell’aristocrazia romana locale.

- Beteron (o Betoron), era una città fortificata, il che spiega il passaggio di un drappello di soldati romani[2]. Durante la prima guerra giudaica l'esercito romano cadde in un’imboscata nei passaggi montuosi di Bet-Horon (66 d.C.) e subì una pesante sconfitta[3].

- Gerusalemme infine, con l’imponente Fortezza Antonia e una guarnigione importante.

- Betlemme di Giudea, dove delle milizie con le lance arrivano, provvidenzialmente, per salvare Gesù dall'aggressione dei betlemmiti che rimproverano al Messia la strage degli innocenti[4].

L’organizzazione militare

Come ogni legione, la Legio X Fretensis doveva contare in totale circa 6.000 soldati. Essa era normalmente suddivisa in dieci coorti numerate da I a X. Ogni coorte romana si componeva di 600 soldati suddivisi in tre manipoli, ciascuno composto da due centurie:

- un manipolo di hastati: gli uomini più giovani che si schieravano per primi durante i combattimenti;

- un manipolo di principes: gli uomini meno giovani che formavano la seconda schiera;

- un manipolo di triarii: i legionari con maggiore esperienza che si schieravano per ultimi.

Il primo triario era posto al comando dei 100 legionari più esperti.

La Coorte Italica

Una delle coorti d’élite era chiamata “Coorte Italica”. Gli Atti degli Apostoli[5] ne menzionano l’esistenza: Cornelio di Cesarea Marittima, battezzato da Pietro, ne era un centurione. Nell’Opera di Maria Valtorta, Publio Quintilliano, incontrato da Gesù, appartiene a questa stessa coorte. Viene promosso al grado di Tribuno della sua legione e trasferito da Cesarea Marittima ad Antiochia di Siria[6]. Questo grado lo rendeva uno degli ufficiali superiori della legione: ciascuno dei sei tribuni comandava la legione a turno per due mesi, ricevendo gli ordini direttamente dal legato dell’imperatore o dal console.

Centuria e Manipolo

Una centuria era composta da circa 80-100 soldati.

Due centurie raggruppate formavano un manipolo (circa 200 soldati).

Tre manipoli raggruppati costituivano una coorte (circa 600 soldati).

Dieci coorti formavano una legione (circa 6.000 soldati).

Ogni centuria rappresentava l'unità di base della legione ed era comandata da un centurione. Il simbolo dell'autorità del centurione era il vitis costituito da un bastone di legno di vite che serviva anche come strumento per infliggere le punizioni disciplinari ai soldati.

L’Opera di Maria Valtorta menziona diversi centurioni:

- Procoro della guarnigione di Alessandroscene, il centurione che rimprovera i propri soldati per i disordini causati dalla presenza di Gesù in città e ordina di farlo allontanare[7].

- Centurione di Cafarnao, supplica Gesù di guarire, a distanza (perché pagano e quindi indegno di riceverlo nella sua casa), il suo fedele servo che giace gravemente malato[8].

- Longino, il centurione che trafisse il fianco di Gesù sulla Croce per accertare che fosse morto[9]. Dopo la conversione Longino subì il martirio ed venerato come santo dalla Chiesa Cattolica.

Decuria

Nel contesto militare dell’antica Roma, la decuria era una piccola unità composta da dieci soldati, comandata da un decurione. Essa rappresentava la più piccola suddivisione della centuria e costituiva la base dell’organizzazione interna delle forze armate romane, in particolare nella cavalleria e, in seguito, anche nella fanteria.

Il decurione era l'equivalente del centurione e aveva il compito di dirigere e mantenere la disciplina dei suoi uomini, assicurando l’esecuzione degli ordini ricevuti dal centurione. La sua autorità, pur limitata numericamente, era fondamentale per l’efficienza e la coesione tattica dell’esercito romano.

Probabilmente si tratta proprio di una decuria il drappello di soldati romani che incontriamo diretti a Beteron[2], della quale fanno parte il soldato Camillo, che scivola rovinosamente e si frattura la gamba. Il suo decurione corre a chiedere l'intervento miracoloso di Gesù per sanarlo. Potrebbe essere sempre questo decurione, di servizio sul Golgota ai piedi della Croce, il soldato che mormora: «Davvero quest'uomo era Figlio di Dio!»[10]. Aveva già visto all'opera, infatti, la potenza di Gesù.

I Legionari

I legionari prestavano servizio per un periodo di 16 o, addirittura, 20 anni. A seconda dell'età e dell'esperienza di combattimento venivano inquadrati in uno dei tre ranghi: in primo luogo, gli hastats, le reclute più giovani, in secondo luogo, i principes, gli uomini meno giovani, in terzo luogo, i triarii, i più anziani ed esperti, quindi rinomati.

Ciò è chiaramente evidente nei dialoghi raccolti in tutta l'Opera.

Tra i triarii che compaiono nell'Opera c'è Aquila, dalla guarnigione di Alessandroscene nel Libano meridionale. Una volta terminato il servizio, questi veterani potevano rimanere lì e sposare donne ebree. Questo era il caso del veterano Tito, il maniscalco romano che si era stabilito lungo la strada verso Tolemaide, ai confini della Fenicia e aveva formato una famiglia numerosa. Ogni veterano riceveva un bonus di smobilitazione equivalente a circa dieci anni di paga.

Per saperne di più

Questo paragrafo è parzialmente estratto dal volume in lingua francese: Dizionario dei personaggi dell’Evangelo secondo Maria Valtorta:

I Romani descritti nell’Opera di Maria Valtorta sono indifferenti o favorevoli a Gesù, mai ostili. Persino Ponzio Pilato esita a condannarlo, prima di lasciarsi vincere dalla propria viltà.

È dunque plausibile che, nel corso dei loro incarichi e delle loro assegnazioni, alcuni di loro abbiano avuto un ruolo nella diffusione del Vangelo predicato da Gesù.

Ciò è vero, soprattutto, per il gruppo di aristocratiche romane riunite attorno a Claudia Procula, moglie del Proconsole Ponzio Pilato. Il Vangelo secondo Matteo testimonia la sua intercessione durante il processo di Gesù[11].

Questo vale anche per soldati come Alessandro e Publio Quintilliano, di stanza ad Antiochia, centro della prima fiorente comunità cristiana.

- Longino il centurione, commemorato il 15 marzo dalla Chiesa Cattolica. Secondo la tradizione riportata da Sant'Adone di Vienne, avrebbe evangelizzato la Cappadocia.

- Il Centurione di Cafarnao, secondo Flavio Lucio Destro (Flavius Lucius Dexter) storico del IV secolo e amico di San Girolamo, il centurione evangelico sarebbe stato un andaluso di Malaga di nome Caio Cornelio (Caius Cornelius). Tornato in Spagna, sarebbe stato istruito da San Giacomo il Maggiore[12]. La notizia è ripresa anche dal vescovo Jean-Joseph Gaume nelle sue Biographies évangéliques[13].

- Il Decurione romano presente alla crocifissione, sempre secondo Flavio Lucio Destro, si chiamava Oppio Caio Cornelio e sarebbe lo stesso centurione Cornelio menzionato negli Atti degli Apostoli[14], considerato il primo pagano convertito al cristianesimo.

- Albula Domitilla, matrona di circa cinquant’anni, compare nell’Opera di Maria Valtorta come la donna di fiducia di Claudia Procula che gli affida incarichi delicati e importanti. La storiografia di quel periodo[15] conosce una Domitilla, moglie di Flavio Liberale (Flavius Liberalis), semplice segretario del tesoriere della Legione X Fretensis. Questa umile coppia è nota per la loro figlia, Flavia (Domitilla) la maggiore, che sposò un plebeo dal destino eccezionale: il futuro imperatore Vespasiano. La stessa storia testimonia un’evangelizzazione precoce anche nell’ambiente imperiale: Domiziano, alla fine del I secolo, esiliò per manifesta fede cristiana sua nipote Santa Flavia Domitilla, nipote di Flavia (Domitilla) la maggiore, venerata dalla Chiesa Cattolica e dalla Chiesa greco-ortodossa, come vergine e martire.

Note

- ↑ EMV 109.14

- ↑ 2,0 2,1 EMV 514.1

- ↑ Giuseppe Flavio, Guerra giudaica, Libro II, capitolo 19, paragrafo 516 e seg.

- ↑ EMV 74.9

- ↑ At 10,1

- ↑ EMV 461.19.

- ↑ EMV 329.5

- ↑ Mt 8,5-13 e Lc 7,1-10

- ↑ Gv 19,34

- ↑ Mc 15,39 e EMV 609.30

- ↑ Mt 27,19

- ↑ Flavius Dexter,Vie des hommes illustres de la primitive église, 1874, page 239.

- ↑ 1881 - Tome 1 page 521.

- ↑ At 10,1

- ↑ Svetonio, Vita di Vespasiano