Publio Quintilliano

È un ufficiale romano di alto grado, appartenente alla Legione Italica di stanza a Cesarea Marittima. Ha il grado di Primus pilus (primo Centurione), rango che lo pone a capo di tutti i centurioni della legione, subito dopo il Tribuno.

Nell'Opera di Maria Valtorta Publio Quintilliano viene descritto come un uomo gioviale, capace di umanità e compassione, mostra rispetto per Gesù di Nazaret che ammira come retore e maestro di eloquenza.

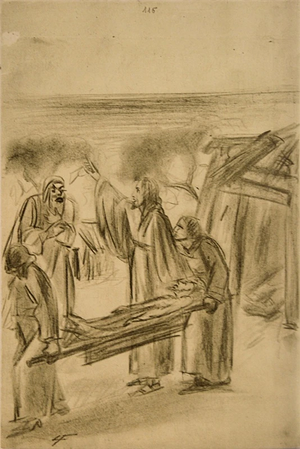

Lo incontra, per la prima volta, durante il Primo anno della Vita pubblica[1], lungo la strada che da Cesarea conduce a Tolemaide. In quell’occasione, Gesù — accompagnato dagli Apostoli — trasporta su un lettuccio il morente Giona, uno dei pastori della Natività, che il Signore ha appena riscattato dal crudele fariseo Doras. Lo stanno trasportando da Esdrelon verso Nazaret, dove spirerà con il conforto di Gesù e della Beata Vergine Maria, nello stesso letto dove morì San Giuseppe. Publio Quintilliano, mosso a pietà, offre loro un passaggio sul suo carro militare, guidato dai soldati Aquila e Quinto, infine chiede al Signore di ricordarsi di lui:

Verso sera, ecco un carro militare romano che li raggiunge.

«In nome di Dio, fermate», dice Gesù alzando il braccio.

I due soldati fermano; dalla tenda tirata sul carro, poiché comincia a piovere, fa capolino un graduato tutto pomposo. «Che vuoi?», chiede a Gesù.

«Ho un amico morente. Vi chiedo posto per lui sul carro».

«Non si potrebbe… ma… sali. Non siamo cani neppure noi».

Viene issata la barella.

«Tuo amico? Chi sei?».

«Rabbi Gesù di Nazareth».

«Tu? Oh!…». Il graduato lo guarda curioso. «Se sei Tu allora… salite in quanti più potete. Basta non vi facciate vedere… È ordine così… ma sopra l’ordine c’è anche l’umanità, no? E Tu sei buono. Lo so. Eh! noi soldati sappiamo tutto… Come lo so? Anche le pietre parlano in bene e in male, e noi abbiamo orecchie ad udirle per servire Cesare. Tu non sei un falso Cristo come gli altri di prima, sediziosi e ribelli. Tu sei buono. Roma lo sa. Quest’uomo… è molto malato».

«Lo porto da mia Madre per questo».

«Umh! lo curerà per poco! Dàgli un poco di vino. È in quella borraccia. Tu, Aquila, sferza i cavalli e tu, Quinto, dammi la razione di miele e burro. È mia, ma gli farà bene. Ha molta tosse e il miele medica».

«Sei buono».

«No. Sono meno cattivo di molti. E sono contento di averti con me. Ricordati di Publio Quintilliano dell’Italica. Sto a Cesarea. Ma ora vado a Tolemaide. Ispezione d’ordine». (EMV 109.13)

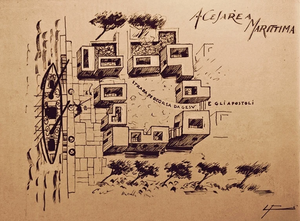

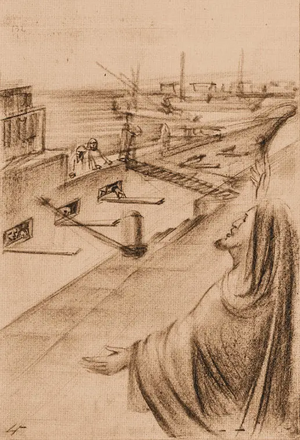

Durante il Secondo anno della Vita pubblica[2] Publio Quintilliano incontra nuovamente il Maestro al porto di Cesarea Marittima, mentre dal molo Gesù rivolge parole di conforto ai galeotti, i detenuti condannati ai remi sulle navi. Il discorso commuove profondamente anche Claudia Procula, moglie del proconsole Ponzio Pilato, che è presente perché Publio è il comandante della sua scorta personale.

[Dice Gesù:] «… O potenti, o padroni, pensate che siete tutti di un’unica pianta. Non infierite su coloro che una sventura vi ha dato fra le mani, e siate umani anche verso quelli che un delitto ha legato al banco della galera. Molte volte l’uomo pecca. Nessuno è senza colpe più o meno segrete. Se questo pensaste, sareste ben buoni verso i fratelli che meno fortunati di voi sono stati puniti per colpe che voi pure avete fatte rimanendo impuniti.

La giustizia umana è una cosa così incerta nel giudicare che guai se ugualmente lo fosse la divina. Vi sono rei che tali non sembrano, vi sono innocenti che sono giudicati rei. Non indaghiamo perché. Ciò sarebbe troppa accusa per l’uomo ingiusto e pieno di odio verso il suo simile! Vi sono rei che tali sono, ma portati al delitto da forze prepotenti che scusano in parte la colpa. Perciò voi, preposti alle galere, siate umani. Sopra la giustizia umana vi è una Giustizia divina ben più alta. Quella del Dio vero, del Creatore del re e dello schiavo, della rupe e del granello di rena. Egli vi guarda, voi del remo e voi preposti alla ciurma, e guai a voi se sarete crudeli senza ragione. Io, Gesù Cristo, il Messia del Dio vero, ve lo assicuro: Egli, alla vostra morte, vi legherà ad una galera eterna, affidando lo staffile macchiato di sangue ai demoni, e sarete torturati e percossi come torturaste. Perché, se è legge umana che il reo sia punito, occorre nella punizione non passare la misura. Sappiatelo ricordare. Il potente di oggi può essere il miserabile di domani. Dio solo è eterno.

Io vorrei mutarvi il cuore e vorrei soprattutto sciogliere le catene, rendervi alle libertà e alle patrie perdute. Ma, fratelli galeotti che non vedete il mio volto e dei quali Io non ignoro il cuore con tutte le sue ferite, per la libertà e la patria della Terra che Io non vi posso dare, o poveri uomini schiavi dei potenti, Io vi darò una più alta libertà e patria. Per voi mi sono fatto prigioniero e senza la patria mia, per voi darò Me stesso a riscatto, per voi, anche per voi, non obbrobrio della Terra, come siete detti, ma vergogna dell’uomo che dimentica la misura nel rigore della guerra e della giustizia, Io farò una nuova legge sulla Terra e una dolce dimora in Cielo.

Ricordate il mio Nome, figli di Dio che piangete. È il nome dell’Amico. Ditelo nelle vostre pene. Siate sicuri che se mi amerete mi avrete anche se sulla Terra mai ci vedremo. Sono Gesù Cristo, il Salvatore, l’Amico vostro. In nome del Dio vero Io vi conforto. Presto venga la pace su di voi». (EMV 154.5)

Su richiesta di Gesù, Publio Quintilliano si adopera per ottenere da Claudia Procula il permesso necessario a distribuire ai galeotti il cibo offerto loro dal Maestro, come segno concreto di misericordia e attenzione. Ottenuto il permesso si occupa personalmente della corretta distribuzione di frutta e vino:

La folla, per la più parte romana, si è assiepata intorno a Gesù, i cui concetti nuovi hanno sbalordito tutti.

«Per Giove! Mi hai fatto pensare a cose nuove alle quali mai avevo pensato. Ma che sento vere…». Pubblio Quintilliano guarda Gesù, pensieroso e trasportato insieme.

«Così è, amico. Se l’uomo usasse il pensiero non giungerebbe a commettere delitto».

«Per Giove, per Giove! Che parole! Me le devo ricordare! Hai detto: “Se l’uomo usasse il pensiero…”».

«…non giungerebbe a commettere delitto».

«Ma è vero! Per Giove! Ma sai che sei grande?!».

«Ogni uomo che volesse potrebbe esserlo come Me, se fosse tutt’uno con Dio».

Il romano continua la sua sequela di «per Giove», uno più ammirativo dell’altro.

Ma Gesù gli dice: «Potrei dare un conforto a quei galeotti? Ho del denaro… Un frutto, un sollievo, perché sappiano che li amo».

«Da’ qui. Lo posso fare. E del resto là vi è una dama che molto può. L’interrogo». Pubblio va alla lettiga e parla presso le tendine appena aperte a fessura. Torna: «Ne ho pieno potere. Provvedo io alla distribuzione acciò gli aguzzini non se ne abusino. E sarà l’unica volta che un soldato imperiale userà pietà agli schiavi di guerra».

«La prima. Non l’unica. Vi sarà un giorno in cui non vi saranno più schiavi; e prima ancora i miei discepoli saranno scesi fra i galeotti e gli schiavi a chiamarli fratelli».

Un’altra serie di «per Giove» vanno per l’aria calma mentre Pubblio attende di avere sufficientemente frutta e vino per i galeotti. (EMV 154.6)

Nuovo incontro con Gesù, che si sta recando a Gerusalemme per la Pasqua, nei pressi della cittadina di Engannim in Samaria, dove Publio Quintilliano si sorprende di trovare tra i discepoli Giovanni di Endor, che in passato gli forniva polli. Poi coglie l'occasione per informare confidenzialmente Gesù sulla sicurezza delle strade in Palestina, che al momento era un po' migliorata grazie alle pattuglie di soldati romani. Infine aiuta Pietro, che sta faticosamente trasportando in spalla il bambino orfano Jabé, a cui sarà poi dato il nome di Marziam, caricandolo sul suo cavallo:

Sono già nei pressi di Engannim – che deve essere una bella cittadina, ben munita di acqua portata dai colli con un aereo acquedotto, probabilmente opera romana – quando li fa rifugiare sul bordo della via il rumore di un drappello militare che sopraggiunge. Gli zoccoli dei cavalli suonano sulla via che qui, nei pressi della città, mostra una larva di pavimentazione affiorante dalla polvere accumulata insieme a detriti sulla via, vergine di ogni scopa.

«Salve, Maestro! Come qui?», grida Publio Quintilliano smontando da cavallo e avvicinandosi a Gesù con un aperto sorriso, tenendo per la briglia il cavallo. I suoi soldati si mettono al passo per secondare il superiore.

«Vado a Gerusalemme per la Pasqua».

«Io pure. Si rinforza la guardia per le feste, anche perché Ponzio Pilato viene per esse in città, e vi è Claudia. Noi siamo a staffetta di lei. Sono vie così insicure! Le aquile fugano gli sciacalli», ride il soldato e guarda Gesù. Continua più piano: «Doppia guardia quest’anno, per proteggere le spalle del sozzo Antipa. Vi è molto malcontento per l’arresto del Profeta. Malcontento in Israele e… malcontento, per riflesso, fra noi. Ma… abbiamo già pensato a far giungere una… benigna suonata di… flauti al Sommo Sacerdote e compari», e a bassa voce termina: «Va’ sicuro. Tutti gli unghioni sono rientrati nelle zampe. Ah! Ah! Hanno paura di noi. Basta che ci si schiarisca la voce che lo prendono per un ruggito. Parlerai a Gerusalemme? Vieni presso il Pretorio. Claudia parla di Te come di un grande filosofo. È bene per Te perché… il proconsole è Claudia».

Si guarda intorno e vede Pietro carico, rosso, sudato. «Quel bambino?».

«Un orfano che ho preso con Me».

«Ma quel tuo uomo fatica troppo! Fanciullo, hai paura venire per qualche metro a cavallo? Ti metterò sotto la clamide e andrò piano. Ti renderò a… a questo uomo quando saremo alle porte».

Il bambino non fa resistenza, deve essere dolce come un agnello, e Publio lo issa con sé in sella.

E nel dare ordine ai soldati di andare adagio vede anche l’uomo di Endor. Lo fissa e dice: «Tu qui?».

«Io. Ho cessato di vendere le uova ai romani. Ma i polli ci sono ancora. Ora sono col Maestro…».

«Buon per te! Ne avrai più conforto. Addio! Salve, Maestro. Ti aspetto a quel ciuffo d’alberi». E sprona.

«Lo conosci? E ti conosce?», chiedono in molti a Giovanni di Endor.

«Sì, come fornitore di polli. Prima non mi conosceva. Ma una volta fui chiamato al comando a Naim, per fissare le quote, e c’era lui. D’allora, quando andavo a comperare libri o utensili a Cesarea, mi ha sempre salutato. Mi chiama Ciclope o Diogene. Non è cattivo, e per quanto io abbia odio ai romani pure non l’ho offeso, perché mi poteva essere utile».

«Hai sentito, Maestro? Ha fatto bene il mio discorso al centurione di Cafarnao. Ora vado più quieto», dice Pietro.

Raggiungono il folto di alberi alla cui ombra si è appiedata la pattuglia.

«Ecco che rendo il fanciullo. Hai ordini, Maestro?».

«No, Pubblio. Dio ti si mostri».

«Salve», e rimonta e sprona, seguito dai suoi con un grande sferragliar di zoccoli e corazze. (EMV 192.5-6)

Successivamente a Betania, nei pressi della casa di Lazzaro, Publio Quintilliano accompagna in abiti civili le dame romane a parlare con il Maestro e ascolta con piacere e interesse il Signore mentre le istruisce sulla sua dottrina.

[Dice Gesù:] «… La Luce venga a voi tutti».

«Salve, Maestro!», saluta Quintilliano, vestito da cittadino.

Le dame si alzano per salutare. Sono Plautina, Valeria e Lidia, più un’altra, anziana, che non so chi sia né che sia, se dello stesso grado o di grado inferiore. Sono tutte vestite molto semplicemente e nulla le distingue.

«Abbiamo voluto sentirti. Tu non sei mai venuto. Ero di… guardia al tuo arrivo. Ma non ti ho mai visto».

«Io pure non ho mai visto un milite, che mi era amico, alla porta dei Pesci. Aveva nome Alessandro…».

«Alessandro? Non so di preciso se è quello. Ma so che tempo fa dovemmo levare, per calmare i giudei, un milite colpevole di… avere parlato con Te. Ora è ad Antiochia. Ma forse tornerà. Auf! come sono seccanti i… quelli che vogliono comandare anche ora che sono soggetti! E bisogna barcamenare per non andare a cose grosse… Ci fanno la vita difficile, credilo… Ma Tu sei buono e sapiente. Ci parli? Forse presto lascerò la Palestina. Vorrei avere qualcosa di Te da ricordare».

«Vi parlerò. Sì. Non deludo mai. Che volete sapere?».

Quintilliano guarda le dame interrogativamente… «Quello che vuoi, Maestro», dice Valeria. (EMV 204.3)

Gesù approfitta di questo incontro per spiegare loro come si costruisce la fede in Dio e, per aiutare a capire, utilizza la parabola dei templi. Poi approfondice il concetto di anima confermando che tutti gli uomini, anche i pagani, la possiedono. Conclude spiegando le tre fasi evolutive che un'anima subisce:

«Hai detto: “Pungolo dell’anima che è viva e presente anche nei pagani, e sofferente in essi perché delusa”. Ma l’anima da chi viene?», domanda Pubblio Quintilliano.

«Da Dio. Egli è il Creatore».

«Ma non nasciamo da donna per connubio con uomo? Anche i nostri dèi sono generati così».

«I vostri dèi non sono. Sono i fantasmi del vostro pensiero che ha bisogno di credere. Perché questo bisogno è più imperioso di quello del respirare. Anche chi dice di non credere crede. A qualcosa crede. Il fatto solo di dire: “Io non credo in Dio” presuppone un’altra fede. In se stesso, magari, nella propria mente superba. Ma credere si crede sempre. È come il pensiero. Se voi dite: “Io non voglio pensare”, oppure: “Io non credo a Dio”, solo per queste due frasi che dite mostrate di pensare che non volete credere a Quello che sapete esistere e che non volete pensare. Circa l’uomo, per essere esatti nell’esprimere il concetto, dovete dire: “L’uomo è generato come tutti gli animali da un connubio fra maschio e femmina. Ma l’anima, ossia quella cosa che differenzia l’animale-uomo dall’animale-bruto, viene da Dio. Egli la crea di volta in volta che un uomo è generato, meglio, è concepito in un seno, e la innesta in questa carne che altrimenti sarebbe solamente animale”».

«E noi l’abbiamo? Noi pagani? A sentire i tuoi connazionali non parrebbe…», dice ironico Quintilliano.

«Ogni nato da donna l’ha».

«Tu hai detto però che il peccato la uccide. Come allora in noi peccatori è viva?», chiede Plautina.

«Voi non peccate nella fede, credendo di essere nel Vero.

Quando conoscerete la Verità e persisterete nell’errore, allora peccherete. Ugualmente molte cose, che per gli israeliti sono peccato, per voi non lo sono. Perché nessuna legge divina ve le proibisce. Il peccato è quando uno scientemente si ribella all’ordine dato da Dio e dice: “So che ciò che faccio è male. Ma lo voglio fare ugualmente”. Dio è giusto. Non può punire uno che fa il male credendo di fare il bene. Punisce chi, avendo avuto modo di conoscere Bene e Male, sceglie quest’ultimo e vi persiste».

«Allora in noi l’anima è, e viva e presente?».

«Sì».

«E sofferente? Credi proprio che essa si ricordi di Dio? Noi non ci ricordiamo del seno che ci ha portati. Non potremmo dire come era fatto nel suo interno. L’anima, se ho ben capito, viene spiritualmente generata da Dio. Può mai ricordarsi di questo se il corpo non ricorda la lunga sosta nel seno?».

«L’anima non è bruta, Plautina. L’embrione sì. Tanto vero che l’anima viene data quando il feto è già formato. L’anima è, a somiglianza di Dio, eterna e spirituale. Eterna dal momento che viene creata, mentre Dio è il perfettissimo Eterno e perciò non ha principio nel tempo come non avrà fine. L’anima, lucida, intelligente, spirituale, opera di Dio, si ricorda. E soffre perché desidera Dio, il vero Dio da cui viene, e ha fame di Dio. Ecco perché pungola il corpo, torpido a cercare di accostarsi a Dio».

«Allora noi abbiamo un’anima come l’hanno quelli che voi dite “giusti” del vostro popolo? Proprio uguale?».

«No, Plautina. A seconda di quello che intendi dire, cambia. Se vuoi dire per l’origine e la natura, è in tutto uguale a quella dei nostri santi. Se dici per formazione, allora ti dico che è già diversa. Se poi vuoi dire per perfezione raggiunta avanti la morte, allora la diversità può essere assoluta. Ma questo non solo in voi pagani. Anche un figlio di questo popolo può essere assolutamente diverso, nella vita futura, da un santo. L’anima subisce tre fasi. La prima è di creazione. La seconda di ricreazione. La terza di perfezione. La prima è comune a tutti gli uomini. La seconda è propria dei giusti che con la loro volontà portano l’anima ad una rinascita ancora più completa, unendo le loro buone azioni alla bontà dell’opera di Dio, e fanno perciò un’anima già spiritualmente più perfetta della prima; per cui fanno, fra la prima e la terza, da anello di congiunzione. La terza è propria dei beati, o santi se così vi piace, i quali hanno superato di mille e mille gradi l’iniziale anima loro, adatta all’uomo, e ne hanno fatto un che di adatto a riposare in Dio». (EMV 204.6-7)

Questo a Betania rappresenta l'ultimo incontro personale tra Publio Quintilliano e Gesù. Il suo nome sarà menzionato altre volte nel “L’Evangelo come mi è stato rivelato”, ma non avranno più occasione di vedersi e il Signore, nel salutarlo, così come aveva fatto Publio nel loro primo incontro, lo invita a ricordarsi di Lui:

«… Vi lascio. Sappiate che la vostra venuta mi è stata cara. Addio, Publio Quintilliano. Ricordati di Gesù di Nazaret». Le dame salutano e se ne vanno per prime. Poi, pensieroso, se ne va Quintilliano. (EMV 204.9)

Percorso apostolico

Publio Quintilliano viene promosso Tribuno e inviato ad Antiochia di Siria, diventando così uno dei sei massimi ufficiali al comando di una legione, l’unità militare cardine dell’esercito romano, composta all’epoca da circa 6.000 uomini. Nella città di Antiochia, capitale della la provincia romana di Siria, Publio entra in contatto con la comunità cristiana fondata da Sintica, la schiava greca colta divenuta discepola e costretta all'esilio a causa della delazione fatta da Giuda di Keriot al Sinedrio.

Durante il Terzo anno della Vita pubblica[1], Sintica scrive una lunga lettera a Gesù per informarlo della morte di Giovanni di Endor. In questa lettera, oltre al milite romano Alessando, Sintica menziona, come amico, anche il nuovo Tribuno romano Publio Quintilliano, confermando a Gesù che egli non è ostile alla dottrina del Maestro. La Chiesa di Antiochia, infatti, diventerà una delle principali comunità cristiane delle origini dove, secondo gli Atti degli Apostoli[3], i seguaci di Gesù furono chiamati per la prima volta “cristiani” e si avviò il processo di evangelizzazione destinato a estendersi a tutti i popoli della Terra, secondo il comando di Gesù di annunciare il Vangelo a ogni creatura[4].

[Scrive Sintica:] «… Ed eccomi in casa di Zenone sulle pendici del Sulpio, presso le caserme. La cittadella incombe minacciosa dalla vetta. Eppure, così arcigna come è, è migliore dei ricchi palazzi dell’Onfolo e del Ninfeo, e vi ho amici. Un milite che ti conosce, di nome Alessandro. Un semplice cuore di fanciullo chiuso in un gran corpo di soldato. E lo stesso tribuno, da poco giunto qui da Cesarea, sotto la sua clamide ha un retto cuore. Nella sua semplicità rozza si avvicina più alla Verità Alessandro. Ma anche il tribuno, che ti ammira come un retore perfetto, un filosofo ‘divino’, come egli dice, non è ostile alla Sapienza, se anche ancora non può accogliere la Verità. Ma conquistare questi e le loro famiglie con un minimo di tua conoscenza vuol dire gettare il seme di questa conoscenza a settentrione e mezzogiorno, a oriente e occidente, perché le milizie sono come dei grani agitati dal ventilabro, meglio, delle pule che il mulinello del vento, in questo nostro caso il volere dei Cesari e le necessità di dominio, sparge per ogni dove.

Quando verrà un giorno che i tuoi apostoli, come uccelli lanciati a volo, si spargeranno sulla Terra, grande aiuto sarà per loro trovare nei luoghi di apostolato uno, uno solo, anche uno solo che non ignori che Tu fosti. Per questa idea curo anche le membra dolenti dei vecchi gladiatori e quelle ferite dei giovani gladiatori. Per questo non sfuggo più le donne romane, per questo sopporto quelli che mi erano dolore… Tutto. Per Te. Se sbaglio, consigliami con la tua sapienza. Sappi solo, ma lo sai, che i miei sbagli vengono da incapacità, ma non da malizia.

Signore, la tua serva ti ha detto tanto… un niente del tanto che ho in cuore. Ma Tu vedi il mio spirito. Signore… Quando vedrò il tuo volto? Quando rivedrò tua Madre, i fratelli?… La vita è un sogno che passa. Passerà la separazione. Sarò in Te, e con loro, e sarà la gioia e la libertà per me, anche per me, come per Giovanni.

Mi prostro ai tuoi piedi, mio Salvatore. Benedicimi con la tua pace. A Maria di Nazaret, alle discepole, pace e benedizione. Agli apostoli e ai discepoli, pace e benedizione. A Te, Signore, gloria e amore”. (EMV 461.19)

Origine del suo nome

Publio è un nome di origine latina derivato dal termine publicus, che significa “colui che appartiene al popolo” o “dedicato alle cose pubbliche”, con il valore esteso di “uomo impegnato nella vita civica”. Il nome ha radici profonde nella storia romana ed è portato da numerose figure di rilievo. Tra queste spicca Publio Cornelio Scipione, detto l’Africano, generale e stratega romano considerato tra i più grandi comandanti militari dell’antichità, celebre per la vittoria su Cartagine nella Seconda guerra punica (III secolo a.C.).

Dove lo incontriamo nell’Opera?

Volume 2: EMV 109 EMV 116 EMV 154

Volume 5: EMV 329

Volume 6: EMV 364

Volume 7: EMV 461

Per saperne di più su questo personaggio

Nella storia romana è tristemente celebre il generale Publio Quintilio Varo, responsabile della grave sconfitta subita nella foresta di Teutoburgo (9 d.C.), nota come clades Variana (“la disfatta di Varo”), in cui tre legioni romane furono annientate dalle tribù germaniche guidate da Arminio. Prima di tale disastro, secondo Giuseppe Flavio[5], Publio Quintilio Varo era stato nominato governatore della Siria (6 a.C.) e si era dedicato alla repressione di varie rivolte, assistito dal suo unico figlio, Publio Quintilio Varo il Giovane, che tra il 4 e il 6 d.C., a circa vent'anni, contribuì a ristabilire l’ordine in Giudea: avrebbe riconquistato Sefori (Sepphoris) e venduto come schiavi i rivoltosi.

Lo storico Tacito lo accusa di aver accumulato illecitamente una considerevole ricchezza in Siria e osserva che l’imperatore Tiberio, suo parente, non intervenne in suo favore[6]. Dopo la morte della madre Claudia Pulcra (26 d.C.), nel 27 d.C., il giovane Varo fu coinvolto nella congiura del prefetto del pretorio Seiano e scompare dalle fonti storiche; tale silenzio indusse alcuni studiosi a ritenere che fosse stato condannato o si fosse tolto la vita. Tuttavia, un passo di Seneca il Vecchio accenna a una sua successiva carriera di discreto successo, lasciando dunque aperta la questione.

Se si identificasse Publio Quintilio Varo il Giovane con il personaggio citato da Maria Valtorta, la sua presenza in Giudea risulterebbe coerente con la prassi romana di assegnare ai giovani aristocratici incarichi temporanei nelle province prima delle loro promozioni ufficiali. Quintilliano è un diminutivo di Quintilio e potrebbe essergli stato attribuito, secondo l’uso romano, in seguito all’adozione da parte della zia Quintilia.